1.谢小楼桥(清)

谢小楼桥,位于连云港市海州区朐阳街道网疃村朐阳门东侧居民区,俗称“龟腰桥”,为海州富绅谢希愚别墅谢家花园里的建筑,建于晚清。南北向,跨青龙涧,单孔石拱桥,花岗岩质。桥身长8.7米,宽2.45米,净跨4米,矢高2米,桥面铺以条石。原有8根栏杆,现存4根,栏杆呈方形,桥南二杆截面长0.18米,宽0.2米,桥北二杆截面长0.22米,宽0.2米,高0.8米。保存完好,为研究清代海州一带建筑风格具有一定的参考价值。

2.南城东大街石板路(清)

南城东大街石板路位于连云港市高新区南城街道凤凰社区。南城东大街系清代建筑,街道长约1.5公里,宽约4米。街道路面由长约2米,宽约0.4米的花岗岩质条石铺成。

南城东大街保存了旧街道的风貌,对研究南城地区清代建筑的建筑结构、布局、技艺有较高的价值。

3.孙桥村石桥(明清)

孙桥村石桥位于连云港市赣榆区赣马镇孙桥村西南。桥体桥呈南北走向,全长11.4米,净宽1.95米,桥墩四排,桥墩结构“三竖一横”,横条石长1.92米至2米不等,桥墩高1.48米;桥面由九块条石铺就,在东北的一块条石上有一方古代棋盘图案。石桥原有数尊石雕螭首,现仅存一尊,为早年间脱落沉于水中,2017年清理河道时出水,现保存于孙桥村东侧村办砖厂院内。螭首残长0.85米,宽0.44米,高0.32米。

据《嘉庆赣榆县志》记载,明万历十八年(1590)至万历三十九年(1611),樊兆程、徐应元、顾文炤等三任赣榆知县先后疏浚大石桥河,因此该河又称“三公河”,此桥应为浚河之后所建。另据当地孙氏家谱记载,该家族为清初由莒县避祸迁至此处,因本地有大石桥,孙桥之名由此而来。在2011年新桥修建以前,石板桥曾长期作为该村与外界沟通的重要通道。

4.王得胜家族碑群(清)

王得胜家族碑群位于连云港市东海县石梁河镇西朱范村。碑群包括“同治诰封”碑、“光绪诰封”碑、“王得胜生平”碑、“王得胜夫妇合茔”碑。

王得胜,字捷之,梅伯,行一,道光五年(1825)二月十二日生于山东省沂州府兰山县朱樊村(今江苏省东海县石梁河镇西朱范村)的一个贫寒家庭。咸丰六年,投效清江南大营。同治七年(1868)三月,免升副将,以总兵记名简放,并钦赐“志勇巴图鲁”名号。光绪六年(1880)二月任江西南赣镇总兵。光绪二十一年(1895)七月被授予陕西河州镇总兵。光绪三十四年(1908)正月二十一日卒于家中,终年84岁。

“同治诰封”碑与“光绪诰封”碑位于西朱范村西东南约1公里的田野中。两块石碑面向正南垂直竖立,皆为石灰岩质,形制大小相仿,高227厘米、宽105厘米、厚37厘米。碑面四周环绕两条云龙浅浮雕,碑文清晰工整。记录了清同治四年(1865)与光绪十五年(1889)分别诰封王得胜伯父母与王林叔父母的圣旨内容,为研究清末圣旨碑的形制与内容提供了珍贵的实物依据。

“王得胜生平”碑与“王得胜夫妇合茔”碑现存于西朱范村村部院内。“王得胜生平”碑,宽80厘米、高182厘米、字款同径3×3厘米,镌刻于清光绪二十六年(1900);“王得胜夫妇合茔”碑,镌刻于宣统三年(1911)。两块碑刻记载了王得胜从一介武夫而至总兵、记名提督的生平事迹。碑文中有“生擒发逆赖汶洸”等的记载,是研究太平天国运动、特别是后期东捻军活动的重要资料。

5.牛首山石刻(东汉)

牛首山石刻位于连云港市高新区花果山街道牛首山山腰,其西为悬崖,东为大村通向关里的古道。石刻共有4处,分刻在3块岩石上,从南向北排列依次为“吴平里□□□□□”、“□□汉建□”、“建初七年”、“□□吴平□里刘卒吏息地”,刻面朝东,字径大小不均,平均在20厘米左右,刻文释读困难,字体为隶书,笔风古朴雄浑。

牛首山石刻为东汉石刻遗存,对研究本地汉代文化有着重要的意义。

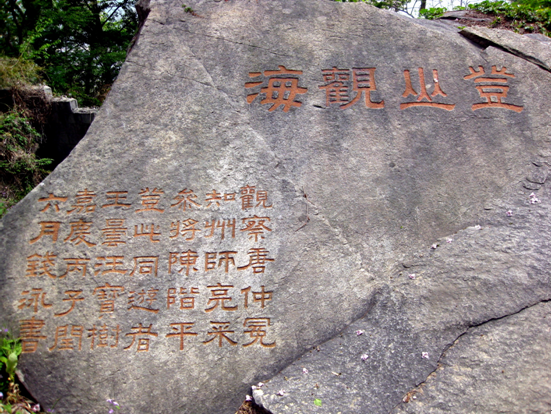

6.东磊石刻群(含渔湾石刻)(清至民国)

东磊石刻群(含渔湾石刻)位于连云港市云台山风景名胜区管委会云台街道东磊村、渔湾村,系清至民国时期石刻群,共有50余处石刻,刻于延福观附近的岩壁及渔湾老龙潭周围。其中“万壑朝宗”题刻(所属南云台林场)是清代题刻,刻面高0.5米,宽1.93米,大字字径44厘米,款字字径6厘米,字体皆为楷书;“登山观海”题刻(所属南云台林场)系清代题刻,刻面长1.2米,宽0.6米,大款字径35厘米,小款字径14厘米,字体皆为隶书;“洗头盆”诗刻是清代的诗刻,由杨廷镇题诗并勒,字径11厘米,楷书;“重来东磊”题刻,字径25厘米,楷书;“温泉”题刻是民国时期题刻,二字楷书,字径60厘米,款具“民国八年春,陶士英题”。渔湾石刻现有3处,分别是姚士璋“飞雪”题刻、“花镜石”题刻与“曲水”题刻。姚士璋,浙江仁和人,光绪进士,海州石室书院山长, 以篆书名于天下。

7.大伊山梅花鹿岩画群(元)

大伊山梅花鹿岩画群位于连云港市灌云县伊山镇。共包含3处梅花鹿岩画:大山圩梅花鹿岩画、大龟腰山梅花鹿岩画和小山圩梅花鹿岩画。

(一)大山圩梅花鹿岩画。位于大伊山大山圩西北侧,大伊山梅花鹿岩画西北侧约30米。岩画宽120厘米、高30厘米,为阴线刻,主体为一只奔跑的鹿,作回首状,姿态活泼,鹿画高、宽各0.2米。鹿画西侧刻有一方框,高0.15米,宽0.05米,似碑状,内有4个字“方山□□”,楷书,漫漶不清。方框西侧刻有一建筑物,长0.75米,宽0.3米。从画面组合情况来看,岩画应作拜崖祈福之用。鹿画无角,或为幼鹿,或为母鹿。

(二)大龟腰山梅花鹿岩画。位于大龟腰山北面上部、金鸡岭上方峭壁处,岩画面东南。岩画宽10厘米、高15厘米,阴刻,双枝,鹿头向西南,站立回顾状,周身斑点,与大伊山梅花鹿岩画之鹿呈相望态势。

(三)小山圩梅花鹿岩画。位于大伊山小山圩南侧、石佛寺西30米处。整个岩画为阴刻,画面由动态的梅花鹿、飞翔的小鸟和花草构成。梅花鹿长33厘米、高40厘米,整体呈行走中回首姿势,鹿角高高的分叉在梅花鹿头部,通体有7个圆圈分布在鹿体上,代表梅花鹿的斑点;小鸟长12厘米、高12厘米,整体呈飞行状,双翅展开;花草分为多处,其中有一朵盛开的花。

大伊山梅花鹿岩画群为元代岩画,在本地鲜有发现,对研究当地元代的历史文化及民俗具有重要价值。

8.班庄红领巾水库(1957-1958年)

红领巾水库位于连云港市赣榆区班庄镇前集村北,是1957-1958年由江苏省中小学生捐款七万余元建造的库容量为440万立方米的综合性水库。1957年12月30日《新民报》以“江苏红领巾支援四十条”为题报道,毛泽东看到后批示乔木:红领巾新闻可阅,并可参看江苏报纸,由新华社写一条新闻播发。1958年1月10日新华社播发。水库东岸小山上有水库纪念碑一座,上有亭防护。为我国第一座以红领巾命名的水库,建成以后,全国各地纷纷效仿。

9.门楼河东桥(1891年)

门楼河东桥位于连云港市赣榆区门河镇柳沟村东,为清代小石桥,建于清光绪十七年(1891)。坐落在“河东”北赣门公路与朱稽交叉处,建国初期仍在使用,后公路南移,桥梁逐渐废置。

门楼河东石桥长14米,宽2.4米,桥面由25块条石组成,现缺一块,条石大小基本一致,长2.3米,宽0.4-0.5米不等,厚0.28米,桥墩五组。

门楼河东桥为晚清建筑,造型美观,有较高的历史价值,对研究赣榆地区近代建筑具有一定的参考价值。

10.前滩大桥(1972年)

前滩大桥位于连云港市东海县白塔埠镇前滩村。该桥落成于1972年10月,横跨淮沭新河,是连接前滩村与潘圩村、晏圩村的重要桥梁。

前滩大桥总长54米,桥面净宽4米,桥身为三跨敞肩石拱桥,中间两个桥墩上各有7个小孔,两侧各有4个小孔。造型优美,做工精良。栏杆采用混凝土预制栏杆,因年久失修,已有部分损毁。两头桥头桩上刻着“前滩大桥”、“一九七二年十月”,桥头桩内侧上分别刻着毛主席诗句“六亿神州尽尧舜”、“春风杨柳万千条”、“五洲震荡风雷激”、“四海翻腾云水路”与“以粮为纲、全面发展”“放眼世界、胸怀祖国”的口号。桥栏左右内侧分别刻着“愚公移山、改造中国”、“自力更生、艰苦奋斗”、“破除迷信、解放思想”、“与天奋斗、其乐无穷”的标语口号,文字周边饰以葵花与五星,个别字为已经废除的“二简字”,具有鲜明的时代特征。前滩大桥为研究二十世纪六、七十年代的建筑风格提供了珍贵的实物资料。